|

【目次】 ➡1 相続人等に対する売渡請求とは ➡2 相続人等に対する売渡請求の手続 ➡Ⅰ 定款規定の存在〔相続発生後の導入の可否〕 ➡Ⅱ 株主総会の特別決議 Ⅲ 売渡請求の実施 Ⅳ 価格の協議・裁判所による価格決定 Ⅴ 財源規制 3 オーナー株主に相続が発生した場合の危険 Ⅰ 起こりうるクーデター Ⅱ クーデター対策 |

1 相続人等に対する売渡請求とは

自己株式取得の特殊形態に、相続人等に対する売渡請求があります。

会社法で定められた制度で、相続や合併等の一般承継で株式を得た者から、会社が株主総会特別決議に基づき株式を強制的に買い取るものです。相続等の発生を会社が知ってから1年(会社法176条1項)以内に、譲渡制限株式にのみ行使可能です(会社法174条)。なお、定款に定めが必要で、財源規制の制限があります(会社法461条1項5号)。

株式の集約・特定の株主からの株式買い取りなどの活用が想定されていますが、クーデターが発生するリスクもあるため、本制度の導入や廃止を慎重に検討すべきです。

2 相続人等に対する売渡請求の手続

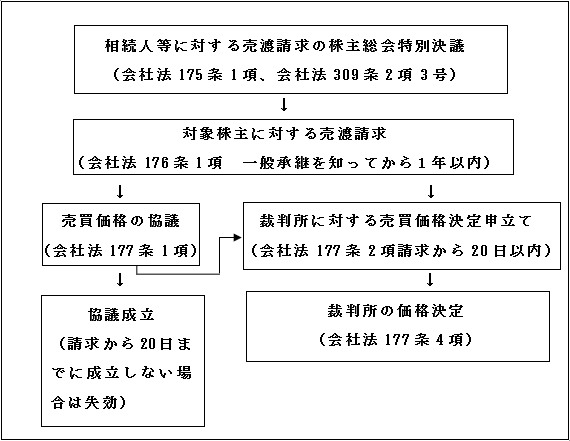

相続人等に対する売渡請求の流れは、フロー図のとおりです。

Ⅰ 定款規定の存在

相続人等に対する売渡請求の実行を可能にするためには、その旨を定款に定める必要があります(会社法174条)。

相続等発生後の定款変更及び売渡請求の可否については、会社法条文上の制限がなく、可能との見解が優勢ですが、不意打ちとなり許されないとの見解もあるため、紛争リスクも無視できません。

Ⅱ 株主総会の特別決議

(1) 決議事項

相続人等に対する売渡請求を行うには、株主総会特別決議で請求対象の株式数、及び対象株主の氏名又は名称を定めることが必要です(会社法175条1項)。

なお、相続人が相続した株式の一部についてのみ売渡請求を行うことも可能と解されており、遺産分割未了の場合には、準共有株主の一部に対する売渡請求も可能とする裁判例があります(東京高判平成24年11月28日)。

相続人全員から買い取る場合は、通常、被相続人の株式数と法定相続人全員を対象として決議します。

有効な遺言がある場合や株式の相続人が確定している場合、当該株式の相続者のみに売渡請求しますが、売渡請求は会社が被相続人の死亡を知ってから1年以内に行わなければならない(会社法176条1項)とされていますので、事情が不明確な場合は、全員に売渡請求を行うと安全です。

相続人の範囲や住所は、事前に戸籍等で調べておきます。相続人に直接連絡するほか、弁護士に依頼する選択肢もあります。

なお、遺言により法定相続人以外の者に株式が包括遺贈された場合に備え、相続発生時には遺言の有無や内容を速やかに確認し、包括受遺者が好ましくない株主であれば、その者を売渡対象株主として決議する必要があります。

(2) 対象株主の議決権排除

売渡請求の対象株主は、上記の株主総会で議決権を行使できません(会社法175条2項。ただし、他の株主全てが議決権を行使できない場合を除きます。同項ただし書)。会社法175条2項の文言上、当該株主が相続とは関係なく従前から同社の株式を有していた場合でも、当該株式分の議決権も行使できないと解釈されます。

(3) 対象株主への招集通知の要否

株主名簿の書換請求がなされておらず、名義が被相続人のままである場合、相続人株主に招集通知を送る義務はないと解されます。一方、名義書換がなされており、名簿上に相続人株主の記載がある場合でも、売渡請求の対象株主は議決権を行使できないため、売渡請求の対象株主に対し、通知不要との解釈もあります。

もっとも、明確に判示した裁判例がないため、法的リスク軽減のために通知を送付する選択肢も考えられます。

<続く>

「会社内部紛争を防止するための株主管理・株主対策」相続人等に対する売渡請求2

加藤&パートナーズ法律事務所(大阪市北区西天満)では、関西を中心に会社法、会社内部紛争、事業承継、株主対策に関するご相談・ご依頼をお受けしております。